La necropolitica della coronocrazia e il problema della normalità

Ce lo chiediamo un po’ tutti – chi per esercizio intellettuale, chi per professione, chi per disperazione – come sarà il mondo post-coronavirus ovvero come saremo noi nel mondo post-coronavirus?

06/04/2020 – di Thais Palermo Buti

Lampi di ottimismo ci fanno sperare in un mondo, ovvero in un noi, migliore, più altruista, consapevole, attento, ecologico, umile. Folgori di pessimismo ci fanno temere un mondo (e in tal caso non ci mettiamo come protagonisti perché ci risulta difficile immaginarci come trascinatori di tempi peggiori) tirannico, ancor più disuguale, inquinato, individualista, nevrotico.

Data la magnitudine dell’evento che ci travolge, per il momento, la risposta più onesta è un rotondo “non lo sappiamo”. Ma alcuni effetti che si intravedono in questi giorni ci mettono in guardia sui possibili sviluppi della pandemia nel nostro futuro.

Ci piace immaginare che la rottura assoluta che stiamo vivendo con un certo tipo di vita, che vediamo ormai come un passato lontano anche se risalente a tre settimane fa, farà emergere il nuovo noi che spalancherà le porte verso una nuova era, un nuovo mondo, basato sui nostri sogni più profondi e veri di uguaglianza, giustizia, pace.

Ci dovevamo fermare. Lo sapevamo. Lo dice Mariangela Gualtieri nella poesia “Nove marzo duemilaventi”:

Lo sentivamo tutti

ch’era troppo furioso

il nostro fare. Stare dentro le cose.

Tutti fuori di noi.

(…)

Adesso siamo a casa.

È portentoso quello che succede.

E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.

Forse ci sono doni.

Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.

(…)

A quella stretta

di un palmo col palmo di qualcuno

a quel semplice atto che ci è interdetto ora –

noi torneremo con una comprensione dilatata.

È una via, certamente auspicabile, ma fino a che punto raggiungibile a breve-medio termine? A quale costo poi in termini di sacrifici della nostra vita mondana tutta yoga e aperitivi da classe media ben pensante? A cosa siamo pronti a rinunciare per raggiungere questa comprensione dilatata, e poi, comprensione di che? Quali nuovi paradigmi ci guideranno, e come armonizzarli in un pianeta dove miliardi di persone saranno, ancora, trascinati verso la miseria?

Filosofi e intellettuali, di oggi e di ieri, si interrogano sul ruolo del capitalismo nelle tragedie del nostro tempo, e sugli effetti di questi eventi sulla società e sulla politica. È una retro alimentazione senza fine.

Ma partiamo da qui.

La paura: campo fertile agli autoritarismi

Urban art, Berlino

La “guerra contro il virus” sta facendo leva per l’adozione, da parte di governi di diverse parti del mondo, di misure preoccupantemente severe per limitare le libertà individuali con la giustificazione di proteggere i cittadini e i sistemi sanitari dal collasso.

Niente di nuovo sotto al sole. Nel corso della storia le pandemie hanno regolarmente provocato un’espansione dei poteri dello stato. In un momento in cui la popolazione è terrorizzata dalla morte, è inevitabile che tenda ad accettare provvedimenti che ritiene salvifici, anche a costo di perdere la propria libertà.

Uno sguardo più attento rivela che queste azioni, in alcuni contesti, sono inseparabili da processi di chiusura caratterizzanti i regimi, che possono finire di erodere ciò che resta delle nostre già martoriate democrazie.

Il caso ungherese è il più eclatante perché avvenuto nel cuore della “grande democrazia” quale si vanta di essere l’Europa, e quindi denuda la fragilità di un sistema che da tempo non si regge più sui precetti dei padri fondatori dell’Unione – che ha nella solidarietà uno dei principi fondamentali – ma sulla fagocitazione di quanti più Stati possibile per far fronte alla guerra geopolitica imposta dai nuovi equilibri del neoliberismo e della globalizzazione.

I giornali che ne danno la notizia in prima pagina, inorriditi da un golpe in piena Unione, e la stessa Unione, dov’erano in questi ultimi dodici, dieci, cinque anni, mentre attivisti e organizzazioni dei diritti umani allertavano sulla progressiva implosione della democrazia e della deriva totalitaria di molti paesi dell’est (ma non solo), tra cui appunto l’Ungheria ma anche la Polonia?

Implosione dovuta in gran parte al modo nefasto in cui governi e autorità europee hanno fatto finta di risolvere la crisi del debito scoppiata nel 2007, salvando le banche (bisognava salvare il salvabile, si dice), e latinoamericanizzando l’Europa con politiche di austerità che hanno smantellato i sistemi pubblici, allargato la forbice della distribuzione del reddito e spostato continuamente milioni di persone verso la precarietà e verso una soglia di povertà e insicurezza sociale come non succedeva dal dopoguerra.

In una pubblicazione del 2011 (Debitocrazia – come e perché non pagare il debito pubblico), Damien Millet ed Éric Toussaint stilano un didattico elenco con sette conseguenze dei piani di austerità in Europa. Aggravamento della povertà, aumento della repressione dello Stato in risposta alla protesta sociale e rafforzamento delle forze politiche di estrema destra sono tre dei sette punti. Con il senno di poi, sembra profetico, se non fosse matematico.

È normale quindi che democrazie, anche quelle considerate mature, siano diventate decrepitocrazie, e sfocino oggi in una coronocrazia con i dittatori di turno in agguato, solo in attesa del caos e del crescere della paura.

Non ci facciamo illusioni: di casi così oggi nel mondo ne esistono a pacchi, e il rischio è sia che aumentino, sia che diventino la nuova normalità.

Alcuni esempi: oltre all’Ungheria che ora viene governata da Orban per decreto a tempo indeterminato, in Russia il Parlamento ha approvato un pacchetto “antivirus” che prevede fino a cinque anni di prigione per chi dissemina “false informazioni”.

In Israele, il Premier ad interim (a proposito di legittimazione) Benjamin Netanyahu ha approvato misure che ampliano la sorveglianza sui cittadini, e con l’occasione ha chiuso opportunamente i tribunali che lo dovevano giudicare per corruzione.

Kim Jong-un ha deciso di chiudere la Corea del Nord per almeno un anno, e giura che nel paese non ci sono casi del nuovo coronavirus.

In Perù il Parlamento ha approvato una legge che concede un laissez faire agli agenti di polizia e militari che feriscono o uccidono sotto la giustificazione di infrazione degli ordini di isolamento sociale.

In Turkmenistan, il presidente Gurbanguly Berdymukhamedov ha semplicemente bannato l’uso della parola “coronavírus”, tagliando, per così dire, il male alla radice.

E sicuramente, per quando sarà pubblicato questo articolo, l’elenco si sarà ancora esteso ad altri paesi e ad altre misure, vedasi già la presenza di militari a sorvegliare le strade di Italia e Francia e il dibattito sulla replicazione dei metodi cinesi per l’attuazione di altre misure di controllo sociale come l’utilizzo di dispositivi elettronici per tracciare lo spostamento della popolazione, come ben racconta questo documentario “Coronavirus: diario della quarantena a Pechino”.

La guerra al virus e la necropolitica

Urban Art di Crkshnk a New York

La scelta del linguaggio bellico per affrontare l’attuale emergenza favorisce la risposta autoritaria, ed è indicativa dell’approccio con cui gli attori coinvolti – a partire da Stati, mezzi di informazione e influencer di ogni sorta – si pongono dinanzi al problema.

Nel suo saggio Malattia come metafora, Susan Sontag, parlando dell’epidemia da HIV, decostruisce questo modo di rappresentare il male, e spiega perché tendiamo ad affrontare un’emergenza sanitaria come fosse una guerra, anziché come un complesso problema sociale, culturale o di emarginazione di determinate categorie di persone. Per Sontag, “La guerra è una delle poche attività umane a cui la gente non guarda in modo realistico. La guerra è pura emergenza, in cui nessun sacrificio sarà considerato eccessivo”.

Trattare una malattia come fosse una guerra ci rende ubbidienti, docili e, in prospettiva, vittime designate. La metafora del paese in guerra e del singolo malato-eroe è particolarmente rischiosa nell’attuale emergenza; parlare di guerra, d’invasione e di eroismo, con un lessico bellico ancora ottocentesco, ci allontana dall’idea di unità e condivisione di obiettivi che ci permetterà di uscirne.

La situazione attuale, inoltre, si presta come da manuale al concetto di biopolitica utilizzato da Foucault, per il quale “le guerre non si fanno più in nome del sovrano che bisogna difendere; si fanno in nome dell’esistenza di tutti”.

L’intero lavoro di Foucault, come ci ricorda Paul Preciado, si può interpretare come un’analisi storica delle differenti tecniche mediante le quali il potere gestisce la vita e la morte delle popolazioni. La salute è quindi l’epicentro della governance moderna (biopotere), poiché è attraverso la medicina e la salute mentale che lo Stato amministra, sorveglia e controlla la popolazione.

C’è però da aggiungere un particolare a questo concetto: per Foucault “vi è un indissolubile legame tra biopolitica e capitalismo; le nuove tecniche di potere agiscono specialmente a livello dei processi economici, per consentire contemporaneamente la crescita e la docilità, ovvero la governabilità della popolazione”.

Partendo da Foucault, e mettendo in discussione i limiti della sovranità quando lo Stato sceglie chi deve vivere e chi deve morire, il filosofo e storico camerunese Achille Mbembe ha sviluppato il concetto di necropolitica, ovvero la politica della morte attuata dallo Stato.

“Il sistema capitalista si basa sulla distribuzione disuguale dell’opportunità di vivere e di morire”, afferma Mbembe, per il quale questa logica del sacrificio è sempre stata al centro del neoliberismo, che dovrebbe chiamarsi “necroliberismo”. “Questo sistema – prosegue – ha sempre operato con l’idea secondo cui qualcuno vale più di altri, e chi non ha valore può essere scartato.”

Il filosofo difende l’applicazione del concetto di necropolitica alla situazione attuale perché il virus non colpisce le persone in modo uguale, e questo diventa manifesto nei dibattiti che popolano il web con gli “elenchi di priorità” nella gestione della crisi da parte dei paesi, di cui la cosiddetta immunità di gregge è l’esempio più lampante.

C’è infatti, specie in alcuni Paesi, una logica genocida dietro il falso dilemma tra l’economia e le vite, che si esprime tra l’altro nella scelta tra distanziamento sociale (isolamento di tutta la popolazione) e distanziamento verticale o selettivo (isolamento solo dei gruppi di rischio e degli infettati); oppure tra la decisione, spesso non esplicita ma reale, di curare tutti o di curare solo i giovani e lasciar morire gli anziani e le persone più deboli che appartengono al gruppo di rischio.

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro – per fortuna, contrariamente al suo Ministro della Salute e ai governatori di quasi tutte le regioni brasiliane – è uno dei pochi a difendere ancora l’isolamento verticale, quando afferma che “la vita prima di tutto”, ma “l’economia non si può fermare”, anche a costo di migliaia (o milioni) di vite.

Il Presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro

Questo tipo di ragionamento può essere tradotto nell’applicazione di un meccanicistico calcolo di costo-beneficio, che ci fa capire come non tutte le vite meritino il primo posto nell’elenco delle priorità: anziani e malati sono improduttivi e, con le loro malattie e pensioni, sono costosi per le tasche pubbliche e farebbero bene a scomparire.

A questi gruppi, specie nelle zone del mondo caratterizzate da vergognose disuguaglianze o livelli di povertà, vanno aggiunti i poveri e miserabili, che non solo sono costosi in termini di spesa pubblica (soprattutto laddove si prevedono politiche di sussidio pubblico), ma sono anche una pentola a pressione pronta ad esplodere. Rappresentano per la classe politica un eterno focolaio di criminalità e insicurezza sociale, e mettono molta paura alla classe media. Inoltre, sono in tanti, tantissimi, mano d’opera di bassa leva facilmente sostituibile. Se si perdono un po’ di milioni di vite per strada, il mercato certamente non ne sentirà la mancanza.

Anche se Donald Trump e Boris Johnson si sono convertiti loro malgrado alla difesa dell’isolamento sociale, appartengono pure loro, insieme alla Germania, a quei paesi che, nelle parole dello scrittore Roberto Buffagni incarnano uno “stile strategico squisitamente bellico” nella gestione della pandemia, basato sulla scelta di “sacrificare consapevolmente una parte della popolazione economicamente e politicamente poco utile a vantaggio della potenza che può sviluppare il sistema economico-politico, in soldoni la scelta di liberarsi dalla zavorra per combattere più efficacemente” – una tipica scelta necessitata in tempo di guerra.

Buffagni mette in contrapposizione allo stile bellico quello adottato da Cina e Italia che, sebbene palesemente diversi tra loro in quanto a modalità e risultati raggiunti, attinge da un humus culturale (il confucianesimo e la cultura comunitaria in Cina, la cultura precristiana, contadina e mediterranea in Italia) che converge nella scelta – seppur talvolta inconscia – di fare tutto il possibile per curare i nostri padri, madri, nonni, anche se “non servono più a niente”.

Da dove ripartire: il ritorno al passato e il problema della normalità

La lettura di Buffagni ci dona uno scorcio di speranza nel ripensare da dove ripartire e verso dove andare. Forse, per dirla ancora con Mariangela Gualtieri, “ognuno dentro una frenata, che ci riporta indietro, forse nelle lentezze delle antiche antenate, delle madri”.

Che le proposte di questa ricostruzione si riversino sulla poesia, sulla filosofia, sulla politica, è fondamentale non dimenticare dove eravamo prima dello scoppio della pandemia.

Il 2019 è stato un anno anticipatore da tanti punti di vista, l’apoteosi del degrado delle condizioni di vivibilità su questo pianeta: la Terra ha bruciato per svariati mesi, migliaia di tonnellate di petrolio hanno contaminato gli oceani, milioni di persone di diversi paesi si sono riversate per strada per protestare e migliaia sono morte, mentre la miope leadership mondiale smantellava, uno dopo l’altro, i pochi progressi fatti in campo ambientale, ma anche sociale. E poi, il collasso.

Questa è la volta buona? Si chiede il filosofo Franco Berardi nella sua Cronaca della psicodeflazione: “Non sapevamo come liberarci della piovra, non sapevamo come uscire dal cadavere del Capitale; vivere in quel cadavere ammorbava l’esistenza di tutti, ma ora lo shock prelude alla deflazione psichica definitiva. Ora il virus sgonfia la bolla dell’accelerazione”.

Berardi coglie nel segno quando sostiene che questo è un “biovirus che prolifera nel corpo stressato dell’umanità globale”, la quale, nonostante la parabola espansiva dell’economia mondiale si fosse ormai conclusa, non riusciva ad accettare l’idea della stagnazione come nuovo regime di lungo periodo.

Ma che ne sarà dopo il periodo di “immobilità”?

Per il filosofo Slavoj Zizek, dopo la pandemia ci sarà la barbarie o qualche forma di comunismo reinventato. Altri pensatori, tra cui Byung-Chul Han e Sre?ko Horvat, confutano questa tesi e sostengono che il capitalismo continuerà con più vigore, e che semmai potrebbe nascere una forma più pericolosa di capitalismo, che farà affidamento su un maggior controllo e una maggiore purificazione delle popolazioni.

Judith Butler sostiene invece che il mondo post-pandemia avrà molto più Stato e molto meno mercato, con popolazioni consapevoli e politicizzate dal flagello a cui sono state sottoposte e inclini a cercare soluzioni solidali, collettive, comprese quelle “socialiste” in Paesi come gli Stati Uniti, ripudiando la dissolutezza individualista e privatista esaltata per quarant’anni dal neoliberismo e che ci ha portato alla tragica situazione che stiamo vivendo.

Non sappiamo cosa succederà. Non lo sapremo finché non lo costruiremo insieme.

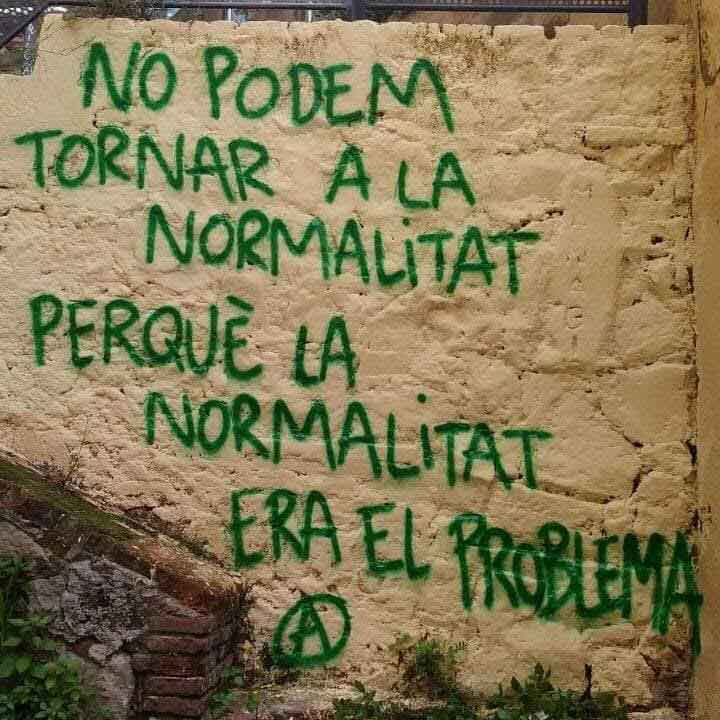

Ma pensare che passata l’emergenza si debba soltanto ‘tornare alla normalità’, come se la situazione precedente non avesse nulla a che fare con l’attuale emergenza, sarebbe miope.

Non possiamo tornare alla normalità perché la normalità era il problema.

Pubblicato il: 06/04/2020 da Thais Palermo